Kadang aku merasa seperti gelas. Iya. Gelas bening biasa yang berdiri diam di atas meja dan tampak baik-baik saja.

Tapi setiap hari, seseorang menuangkan sesuatu ke dalamku. Entah itu, harapan, permintaan, beban, bahkan tanggung jawab.

Semuanya masuk tanpa bertanya, “Apa kamu masih sanggup?” Paling nggak, mbok ya nanya, “Apa kamu ingin diisi itu?”

Sayangnya, nggak ada yang bertanya. Aku tahu sih gelas memang dibuat untuk menampung sesuatu?

Tapi, mereka tahu nggak sih? Bahkan gelas pun punya batas. Dan aku, mungkin sudah terlalu lama lupa di mana batas itu berada.

Dari Kecil Aku Sudah Terbiasa Menampung Menjadi Gelas yang Penuh

Aku terlahir sebagai anak pertama. Kakak perempuan. Judul yang dari awal langsung datang dengan paket lengkap berupa tanggung jawab, kedewasaan, pengertian, dan tentu saja pengorbanan.

Waktu adikku nangis, aku yang harus mengalah. Oke, aku nggak masalah.

Waktu orang tua sedang pusing urusan rumah, aku yang harus tahu diri. Baiklah. Aku berusaha memahami.

Waktu keluarga lagi susah, aku yang harusnya ngerti. Bila perlu, ambil bagian dari kesusahan itu dan ikut membereskan. Huft.

Nggak ada yang pernah bilang langsung, tapi aku cepat belajar membaca situasi. Bahwa aku harus kuat. Aku harus bisa. Sampai, aku harus tahan.

Dan pelan tapi pasti, gelasku mulai terisi. Sedikit demi sedikit. Hingga nyaris penuh.

Apakah mereka berhenti mengisi setelahnya? Sayangnya, nggak. Gelasku tetap diisi lagi. Karena aku nggak pernah bilang ke mereka untuk berhenti.

Berapa Banyak yang Pernah Kutumpahkan Diam-Diam?

Ada masanya aku menabung bukan untuk diri sendiri. Tapi untuk membantu adik bayar biaya sekolah.

Nggak jarang aku membatalkan liburan yang telah kurencanakan. Hanya karena uangnya sedang dibutuhkan orang tua untuk bertahan.

Ada waktu aku menolak tawaran kerja yang jauh. Demi memikirkan soal “nanti siapa yang bantu Ibu?”

Dan aku rela. Demi Tuhan, aku bersedia. Kenapa? Karena aku sayang mereka.

Tapi, mungkin nggak sepenuhnya begitu. Soalnya, aku mulai mencium alasan lain kenapa aku melakukannya.

Takut. Ada rasa takut jauh di sudut hati sana.

Iya. Takut ada yang ngatain aku egois. Khawatir ada yang menganggapku berubah. Dan aku paling takut kehilangan tempat di hati orang-orang yang paling aku jaga.

Makanya, aku terus bilang “iya”, bahkan saat tubuhku berteriak “cukup”. Aku terus menampung, walau airnya sudah mulai tumpah.

Hal yang lebih menyakitkan adalah saat aku menyadari bahwa yang tumpah bukan cuma air. Tapi, diriku sendiri.

Sampai Suatu Hari, Gelas yang Penuh Itu Retak

Rasanya seperti bangun di suatu pagi, dan merasa kosong. Bukan karena tidak ada yang harus kulakukan. Tapi, karena aku nggak tahu lagi, siapa aku sebenarnya di balik semua hal yang harus kutanggung.

Aku sadar, selama ini aku terlalu sibuk jadi gelas yang baik sampai nggak sempat bertanya beberapa hal pada diriku sendiri.

“Bahagiakah aku?”

“Tahukah aku, apa yang benar-benar kuinginkan?”

Sayangnya, jawaban itu sunyi. Karena aku terbiasa memberi, tapi lupa caranya mengisi ulang.

Belajar Menjadi Gelas yang Tidak Harus Menampung Segalanya

Kini, aku mulai belajar bilang “nggak”. Meski suaraku masih gemetar saat melakukannya.

Aku mulai belajar menolak, bukan karena nggak peduli lagi. Tapi, karena aku ingin hadir dengan cara yang lebih utuh.

Aku ingin jadi gelas yang tahu batas. Yang tahu kapan harus berhenti menerima, dan kapan harus diisi dengan sesuatu yang benar-benar memberi makna.

Entah itu ketenangan. Mungkin itu ruang untuk sendiri. Atau bisa jadi, itu mimpi kecil yang sudah lama kutunda.

Dan nggak, aku nggak merasa bersalah lagi karenanya.

Untuk Kamu yang Merasa Seperti Aku: Kamu Juga Layak Diisi oleh Cinta dari Dirimu Sendiri

Kalau kamu juga merasa seperti gelas yang penuh dan hampir pecah. Berbenahlah. Ini bukan tentang menyerah kok. Ini tentang mengenali dirimu lagi.

Tentang sadar bahwa kamu nggak harus menampung semua rasa untuk dianggap berharga. Bahwa menjadi baik nggak harus selalu mengorbankan diri sendiri.

Dan bahwa sesekali, berhenti menerima bukanlah bentuk egoisme. Itu tanda kamu sedang merawat gelasmu. Sebelum ia benar-benar pecah. Semangat!!!

Baca juga tentang beberapa alasan seseorang takut menikah. Apakah kamu juga mengalaminya?

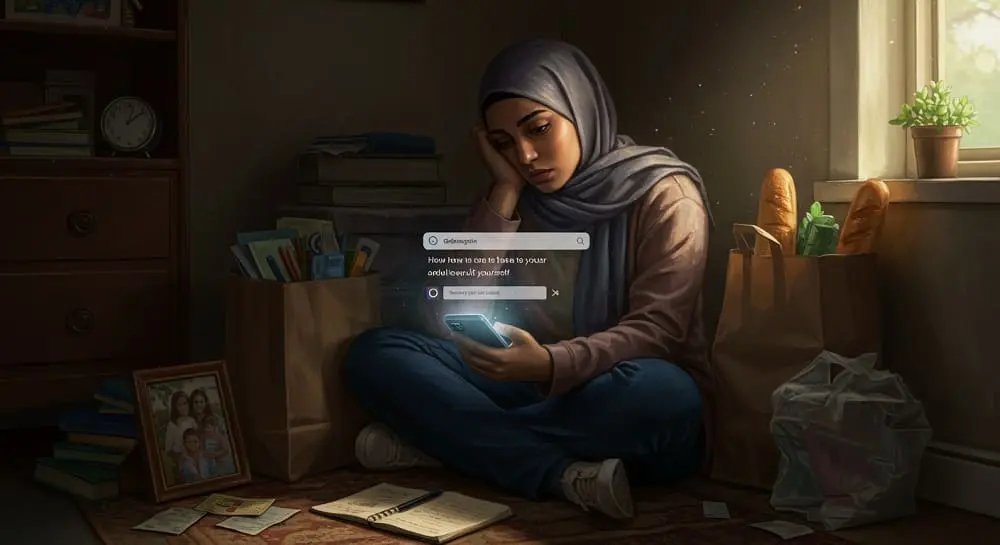

Note: Semua illustrasi yang ada dalam artikel ini dibuat menggunakan AI Google Studio

Pertama pengen peluk erat dirimu mbak sembari ngopi bareng yuks… Karena kita sama hahaha mari menertawakan kepenuhan gelas kita. Aku sampai detik ini nggak pernah bilang tidak sama keluarga inti, tapi kalau keluarga jauh dan teman yang sudah nggak bisa sejalan aku akan tegas say no, meski tahu endingnya bakal retak. Tapi menurutku itu hanya waktu. Cepat atau lambat semua akan pergi saat kita bilang tidak

Yang terlihat mendingan itu anak pertama pada keluarga kaya. Pastinya dimanjakan, dilimpahkan kasih sayang, bahkan apa apa beli baru…

Sayangnya saya juga bukan berasal dari keluarga berada. Jadinya anak pertama perempuan ini bukan hanya menjadi pengganti ibu, tapi juga sekaligus bapak. Alias ya ngurus semua keluarga termasuk cari nafkah

Hikz!

Semangat ya Mbak Yuni & Teh Okti, sebagai anak pertama, yang secara tak langsung menggantikan banyak peran.

Aku anak tengah, yg kayaknya bunyi kalau ditanya doang. Selebihnya ya sendiri aja…

Sepakat, setiap orang berhak bahagia dengan caranya masing-masing, penuhi tangki cintamu mbak, enggak perlu takut dibilang egois

Peluk jauh, yuk ngopi bareng, berbagi cerita, lepaskan beban agar terasa ringan

Aku pernah mengalaminya juga mbak. Terus-menerus membantu karena merasa bersalah, takut dibenci tapi akhirnya tak dihargai dan mengalami kebencian juga. Akhirnya aku tetapkan batasan memberi bantuan sekarang mbak, biar hidup lebih tenang. Kala dewasa, hidup adalah tanggung jawab masing-masing orang dewasa. Kalau ada yg susah, itu karena pilihan mereka sendiri. Kalau kita mau bantu, sekedarnya saja. Jangan sampai membuat kita jadi terbebani dan lebih susah dari yg kita bantu. Semangat mbak

Yup, kita memang ngga bisa jadi people pleaser terus menerus

kudu setting boundaries alias terapkan batasan.

karena , kalo kebablasan, malah diri kita yg jadi korban.

ini berlaku utk semua orang.

Sekarang aku seperti gelas

Yang sudah menumpahkan segala isinya

Karena muak dengan yang memegang gelas selalu saja tak menentu arahnya, oleng deh

Namun, aku percaya kelak bisa mengisi gelasnya dengan beberapa isi yang bermanfaat supaya yang meminumnya juga nyaman

Inilah alesannya mbak, kenapa aku sampe sekarang beneran setakut itu untuk punya anak lagi. Rasa takut itu bukan karena aku menolak rezeki, tapi rasa tanggung jawab kita sebagai seorang orang tua. Jangan sampai, kelak nanti malah menyusahkan anak.

Anak yang baik memang yang tidak menyusahkan orang tua. Tapi kadang, orang tua juga lupa, bahwa orang tua yang baik pasti tidak akan rela jika anaknya hidup kesusahan.

Aku juga anak pertama mba. Dan beberapa kali ngerasain harus ngalah sama adik. Tp jujurnya aku bukan kakak yg baik sih. Krn semakin disuruh ngalah, lama2 aku JD anak pemberontak di antara adik2 😅😅😅.

Bisa dibilang JD yg paling nakal di kluarga. Krn aku capek hrs nurut Mulu. Cuma belajar dari situ, aku ga pengen ngelakuin yg sama ke anakku. Kalo dulu aku wajib ngikutin apapun kata papa, ke anak2 aku bebasin mereka utk memilih. Krn aku ga mau mereka JD anak pemberontak kayak aku dulu.

Semangaaàat mbaaa. Emang ga mudah JD anak pertama. Tp kita hrs bisa belajar utk bilang GA

Rasanya hampir posisi anak ini punya fenomena yang sama ya, Mbak.

Alm. kakak pertamaku juga pernah ada diposisi itu, karena dia anak pertama which is harus jadi role model yang tegar dan hmm, sedikit perfect untuk adik-adiknya.

Sementara kakak keduaku yang ternyata cowok, punya peran yang kurang lebih sama, harus ngayomi adik-adiknya meski dia sendiri kesulitan mengayomi dirinya sendiri.

Ketiga pun sama, dia harus mau mengalah dan nurut apa kata kakak-kakak di atasnya. Yang kadang harus tergencet tapi juga harus mau memaklumi.

Dan terkahir, aku, meski katanya paling enak karena dapat limpahan kasih sayang. Justru harapan terakhir yang tidak bisa diraih oleh kakak 1,2,3 jatuhnya ke anak terakhir alias si bungsu.

Polemiknya juga nggak jauh beda. Namun yang perlu kita sadari tentu “mencoba bicara” kalau menunggu ditanya, kita akan terus merasa terbebani. Dan itu nggak akan pernah selesai dengan sendirinya. Peluk jauh untuk siapapun yang merasa ada di posisi itu.. 🙂

Mbak, ini asli curahan hatimu kah? Kalau iya, aku mau bilang: “Do everything that makes you happy now.”

Normalisasi berkata tidak.

Normalisasi mengutamakan diri sendiri.

Normalisasi tidak menyenangkan orang lain. Senangkan dirimu sendiri.

Yupz. Aku akan melakukannya, Kak. Terima kasih ya.

Mbak Yuunn, aku ikutan nyesek bacanya sebagai sesama anak perempuan pertama. Rasanya penuh, tapi entah dengan apa penuhnya, mungkin itu yang dinamakan mindfull, bukan mindful.

Tapi aku ikut lega juga ketika “gelas itu retak”, mungkin dengan itu bisa lebih sadar bahwa kita masih punya kehidupan sendiri. Hidup yang juga harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin.

Kalau boleh nangis, aku ingin nangis bersama dirimu. Peluk online dulu yaaa…cepat pulih, di luar sana begitu indah!

Peluk virtual mba. Selaku anak pertama perempuan, kurang lebih aku paham posisinya. Gimana banyak orang bertumpu pada bahu ini. Aneka harapan dan tentunya tuntutan juga. Welas asih dan mudah tersentuh hatinya adalah salah satu hal lumrah bagi anak yang terbiasa harus memahami setiap kondisi.

Aku sempat alami momen retak karena terlalu kepenuhan isi. Harus berani ambil jeda dan langkah jelas agar tidak menyakiti diri karena banyaknya beban dan ekspektasi yang harus dirangkul sekaligus. Semangat terus.

Maka kesadaran akan cukup-pun penting untuk dirangkul. Terima kasih untuk kamu yang telah bisa berkata “tidak”. Itu menyelamatkan semua pihak disaat semuanya mengejar “iya”

Segala sesuatu butuh keseimbangan.

Merangkul dan menemukan diri satu cara membuat diri lebih kuat, dengan itu mampu menampung semua hal yang ada. Dengan itu hidup-pun akan tersenyum. Terima kasih sudah bijak. “Katanya”.

Nasib anak sulung demikian.

Pun dengan nasib anak bungsu, yang harus sangat kuat dan tampak terlihat kuat di hadapan yang lain padahal sebaliknya. Tapi bagaimana pun posisi seseorang dilahirkan baik jadi yang pertama, terakhir maupun tengah pastinya ada sesuatu hikmah tersembunyi, cuma kadang bisa lupa akan hal itu ketika si gelas sudah penuh dengan tekanan

Krn kita selalu dituntut mengalah dan membantu orang lain, jadi ada perasaan bersalah ketika menolak. Tapi lama-lama jadi lelah karena terus2an dituntut untuk siap sedia bagi orang lain sementara diri sendiri juga menuntut perhatian. Kita mesti membiasakan tidak ada yg salah dgn membahagiakan diri sendiri ya. Krn gimana bs menolong org lain kl gk bs menolong diri sendiri?

Relate banget sama aku yang anak perempuan pertama, peluk virtual mbaaak. Banyak banget yang masuk ke gelas akhirnya isinya tumpah semua ya. Gapapa banget mbak untuk bersikap “egois” dan bilang tidak. Bukan artinya kita nggak peduli lagi sama keluarga, tapi karena kita tahu batasan dan mencintai diri kita. Biar bagaimana pun diri kita juga penting. Selama ini pun kita sudah berusaha baik dan membantu. Meski sulit, belajar untuk bilang tidak bikin kita lega kok. Semangat yaa mbak.

Kalau gelas sudah penuh emang bisa diisi lagi kah? bukannya yg bisa diisi itu gelas setengah kosong ya ?

Jujur, aku relate banget sama perasaan jadi “gelas yang penuh” ini. Kadang, kita saking pengennya jadi baik buat semua orang sampai lupa kalau diri sendiri juga butuh diisi, bukan cuma terus menampung. Terima kasih sudah mengingatkan untuk berani bilang “enggak” dan mengisi gelas kita sendiri.

Saya paham sekali posisi Mbak Yuni yang anak pertama plus anak perempuan pertama juga. Otomatis segala tanggung jawab ada di bahu Mbak Yuni. Dan ini Memang melelahkan hati dan tenaga.

Dan saya suka asi bagian menjadi gelas yang tidak harus selalu menampung air. jadi air Tidka akan tumpah atau bahkan gelas tidak menjadi retak kemudian tumpah. Baiknya menjadi gelas yang menampung sesuai kapasitasnya saja. Bukan gelas yang egois, tapi biar gelas tetap berguna dan bermanfaat

Sebenarnya hal2 kyk gitu banyak dialami generasi kita gak sih? Karena kita dulu gak diajarin cara menolak, cara meluapkan rasa. Berbeda dengan anak2 sekarang, nangis aja ortunya wajib validasi. Jadi kyknya generasi kita wajib melakukan upaya agar semua perasaan itu tersampaikan dan gak jadi beban buat individunya sendiri.

Emang gak enak kalau nampung segalanya sampai kadang gak nyadar diem2 retak

Ortu pun kalau kita speak up belum tentu menerima dengan baik (itu yang kadang aku rasakan). Tapi aku pribadi masih selalu berupaya utk tak lagi diam kalau aku gak setuju dengan pendapat ortu/ keluarga, aku usahakan bilang dengan pemilihan kata yang diusahakan gak frontal. Kalau emang gak berhasil yaweslah setidaknya usaha. Soalnya gak mau lagi jd orang gak enakan.

Yup, betul sekali dalam hidup ini kita perlu memberi batasan mana yang boleh mempengaruhi hidup kita dan mana yang tidak bisa. Juga mana yang bisa mengisi hidup kita mana yang enggak. SAmpai sejauh mana orang lain bisa memberi pengaruh dalam diri kita. Sekilas seperti egois tapi sesungguhnya tidak. Ini adlaah sebagai bentuk self love, karena dengan kita mencintai diri sendiri dulu lah maka kita bisa mencintai orang lain

Memang ada beberapa orang yang tipikalnya selalu mendahulukan kepentingan keluarganya dibanding dirinya sendiri. Namun tidak apa apa banget kok misal kita ingin lebih mencintai diri sendiri. Bukan karena egois tapi kita layak mendapatkannya

Mbak Yun, semangat yaa. Insyaallah semua kebaikan yg dirimu telah lakukan akan berbalik kapadamu. Tapi memang kita tidak harus bilang iya terus untuk menjadi orang baik. Perlu ada jeda, perlu merangkul diri lebih erat lagi, perlu me time yang terkadang itu membuat orang harus bilang tidak. Betul, itu bukan egois kok, tp untuk memberi ruang, memulihkan, dan menambah kekuatan baru.